Полностью строчка знаменитого поэта звучала следующим образом: «Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи». При этом уже в последние годы советской власти, а особенно после развала СССР этот стих Маяковского чаще цитировали с иронией, чем всерьёз.

Уж очень запомнились всем ситуации, когда многочисленные планы «пятилетку за три года» имели уже мало связи с реальностью и у людей, знакомых с настоящим положением дел, вызывали только скептическую усмешку. Правда, очень скоро многим из этих людей пришлось лично убедиться, что манера «ставить нереальные планы», как говорил герой советской кинокомедии, отнюдь не умерла вместе с СССР. Однако другой миф – о том, что уж раньше-то, при царе-батюшке, всё было иначе – оказался куда более живучим. Это и неудивительно, ведь живых очевидцев происходившего в девятнадцатом веке уже давно не осталось. А исторические исследования советского периода нередко подозревали в ангажированности и выполнении «заказа» посильнее пнуть «проклятый царизм», одновременно расписывая преимущества планового социалистического строительства.

Между тем история, как заметил ещё один мудрый древний грек, движется по спирали. Действительно, многие процессы, которые мы сейчас можем наблюдать в виде новостей, весьма напоминают картину, возникающую из чтения архивных дел позапрошлого столетия. В качестве примера рассмотрим ситуацию с производством стрелкового вооружения.

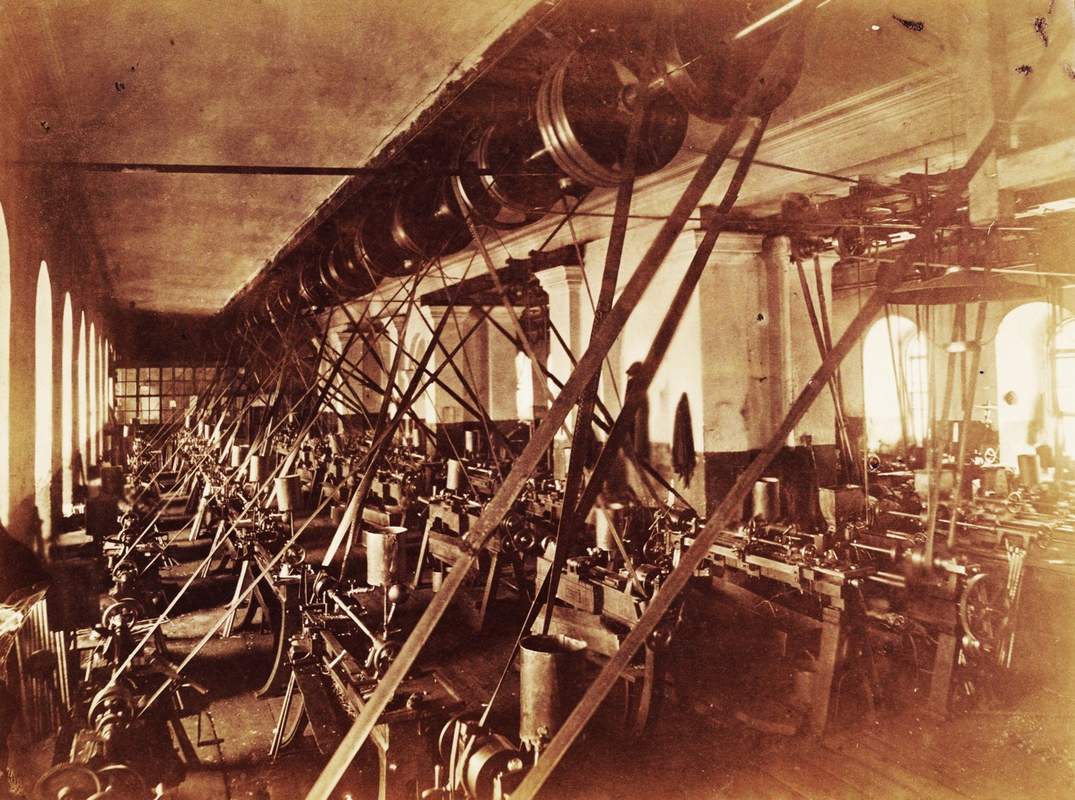

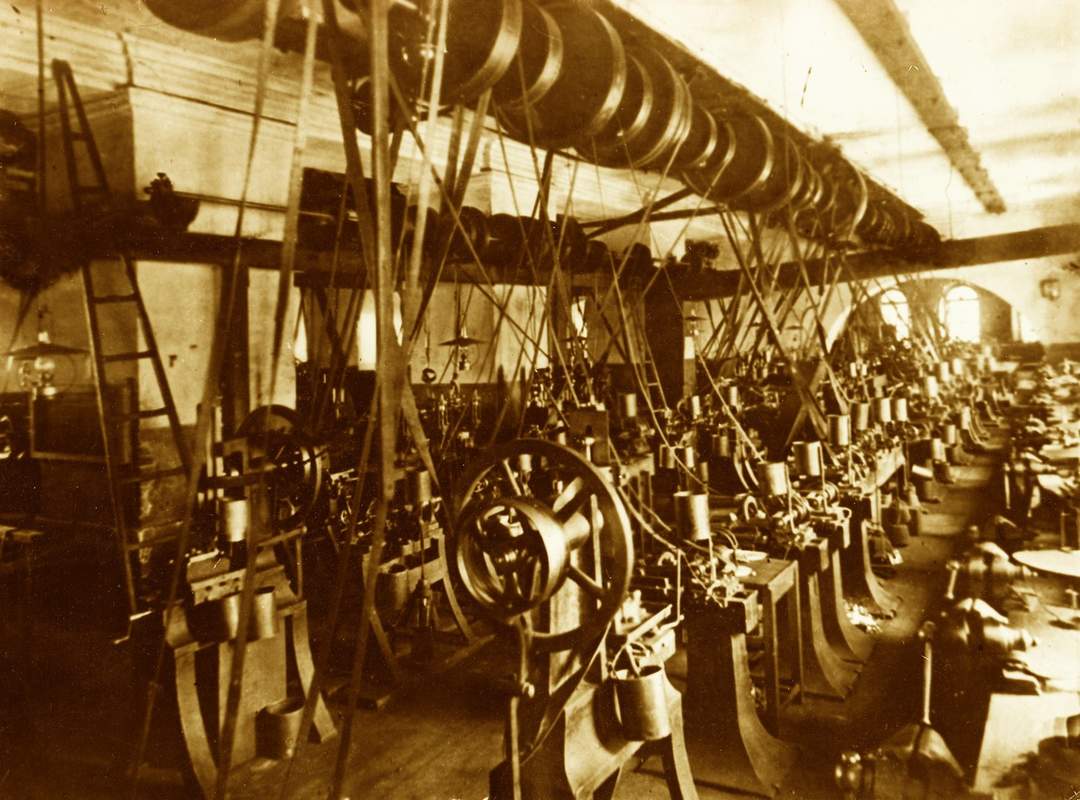

Традиционно принято считать, что уж на чём, а на оружии для армии в России никогда не экономили. Однако, даже принимая эту гипотезу, не стоит забывать, что «не экономить» и «иметь всё что надо» – это тоже разные вещи. Человек с низким уровнем дохода может сколько угодно «не экономить» на покупке машины, на новый «мерседес» ему не хватит в принципе. В случае с производством винтовок традиционным «узким местом» являлся станочный парк. Это положение сохранилось и в двадцать первом веке, а для девятнадцатого было вдвойне актуально.

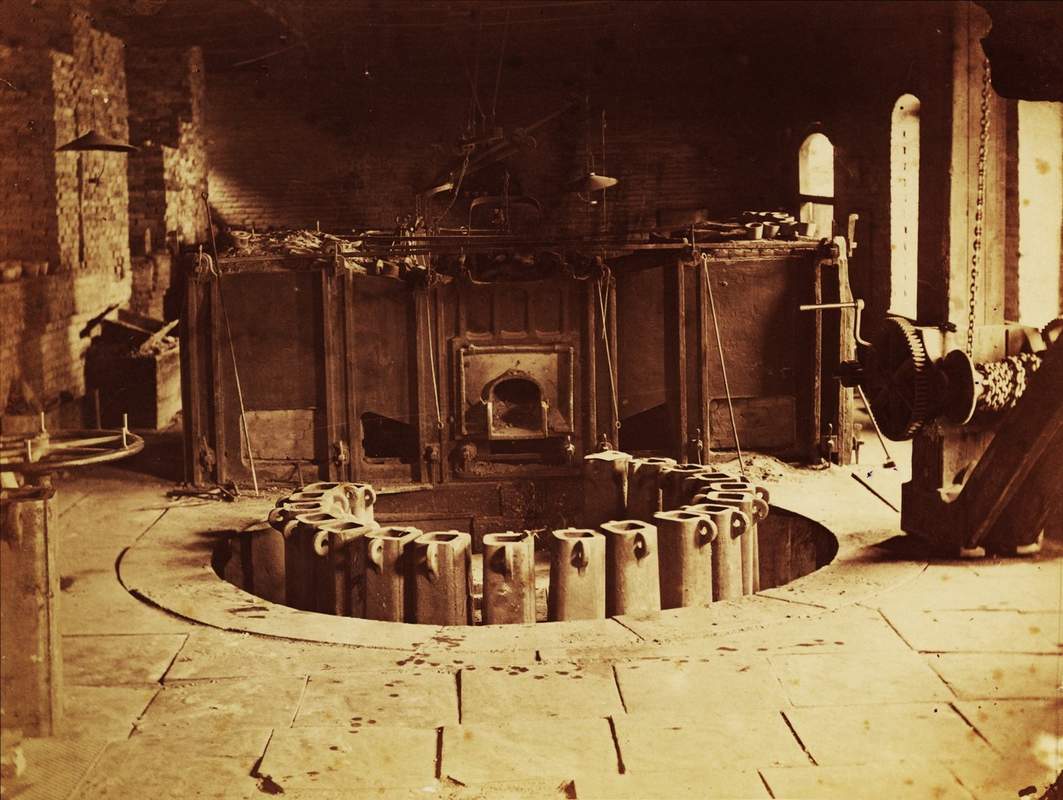

Например, уже после Крымской войны 1853–1856 годов, наглядно продемонстрировавшей отставание России в оснащении армии нарезным оружием, ижевский оружейный завод должен был, как водится, «в кратчайшие сроки» развернуть производство новых «шестилинейных» винтовок. Два десятка новых станков были получены из Бельгии в 1860 году. Ещё больше, как отмечено в цикле статей, посвящённых истории ижевского завода, было получено «случайным образом: «…когда был закрыт Николаевский оружейный завод в Нижней Туре.

Предполагалось, что этот завод, построенный в 1854 году, освоит производство винтовок со стальными стволами. На завод было доставлено импортное оборудование. Обучение мастеровых производили иностранные оружейники. Но, несмотря на большие затраты, брак при производстве винтовок оказался в два раза больше, чем на остальных заводах. В итоге оказалось рентабельнее закрыть завод, нежели довести производство до нужного уровня. Оборудование предписывалось передать Ижевскому заводу».

Завод в Нижней Туре вполне заслуживает чуть более подробного упоминания. Фактически это было детище одного конкретного человека – генерала В.А. Глинки. Ещё весной 1851 года ему не только удалось достать планы французских заводов в Шательро и Литтихе, а также договориться о поставках оборудования, но и заключить контракты с рядом «иностранных специалистов», которые должны были обучить отечественных рабочих. Сам Глинка по этому поводу писал: «Цель учреждаемого на Урале завода будет в таком только случае вполне достигнута, если он будет приведён в полное действие в непродолжительное время и если оружие будет изготовляться на нём при соблюдении, впрочем, всех требуемых от военного оружия условий, скоро и дёшево. Самым верным к тому средством послужит устройство целого ряда машин, на коих будут отделываться почти все без исключения части ружья...»

Однако и с «непродолжительным временем», и с другими заявленными целями как-то не сложилось. Хотя формально завод начал работать 24 февраля 1854 года, первые 30 ружей были собраны только в 1857 году, а к 1860-му было изготовлено 1248 ружей. Фактически это значило, что значительные финансовые средства накануне войны были потрачены впустую. Возможно, в дальнейшем, после преодоления «детских болезней», завод мог бы выйти на «проектную мощность». Но после смерти в 1862 году его главного лоббиста – генерала Глинки – он был закрыт, как пишут, ввиду «отсталости технического оборудования и удалённости от центров». Довольно забавно, что в дальнейшем это самое «отсталое» оборудование перевезли в Ижевск, расположенный не сильно-то ближе к столицам. Впрочем, ижевским-то было с чем сравнивать: у них ещё работали станки, построенные в… 1805 году.

Как видно из примера выше, идея «а давайте купим за границей станки, наймём мастеров, и пусть нам девять женщин родят ребёнка за месяц» в девятнадцатом веке была опробована… но почему-то не сработала. Хотя формально мысль о механизации оружейного производства даже из нашего двадцать первого века выглядит очень даже правильной и перспективной.

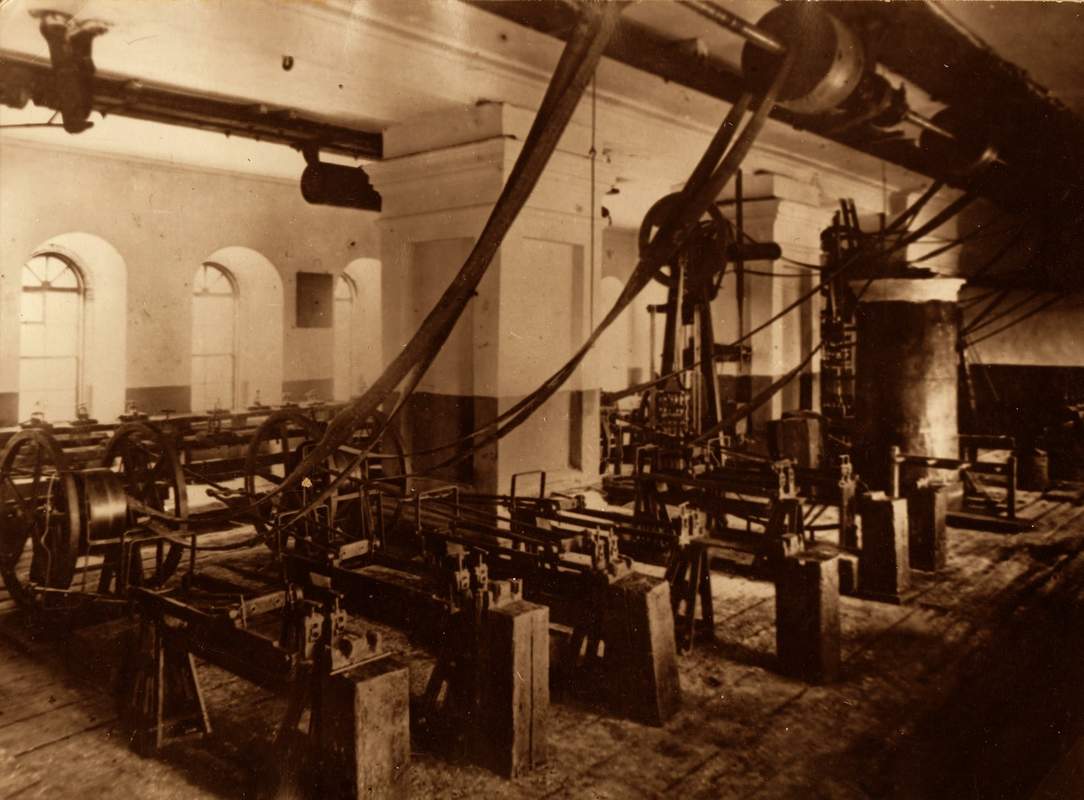

Но это были далеко не все грабли, на которых успели вволю оттоптаться наши предки. Уже в те времена в чьи-то головы закралась то ли крамольная, то ли, наоборот, крайне передовая мысль, что проблемы казённых заводов проистекают хотя бы отчасти как раз из-за неповоротливости и нераспорядительности чиновничьего управления. А вот если дать частному капиталу возможность развернуться, он тут же у-у-у и сразу ага. В документах этот период именуется как время «арендно-коммерческого управления».

Понятное дело, что даже в девятнадцатом веке такой вкусный кусочек госсобственности, как оружейные заводы, доверяли не кому попало, а надёжным, проверенным людям. Так, арендатором ижевского оружейного завода стал его управляющий полковник гвардейской пешей артиллерии Дмитрий Фролов, а его компаньоном – полковник гвардейской пешей артиллерии Мориц Стандершёлд. Последний, несмотря на фамилию «иностранного образца», был представителем финского дворянства. Более того, в этот же период другой Стандершёлд – Карл Карлович – из начальников стал арендатором Тульского оружейного завода.

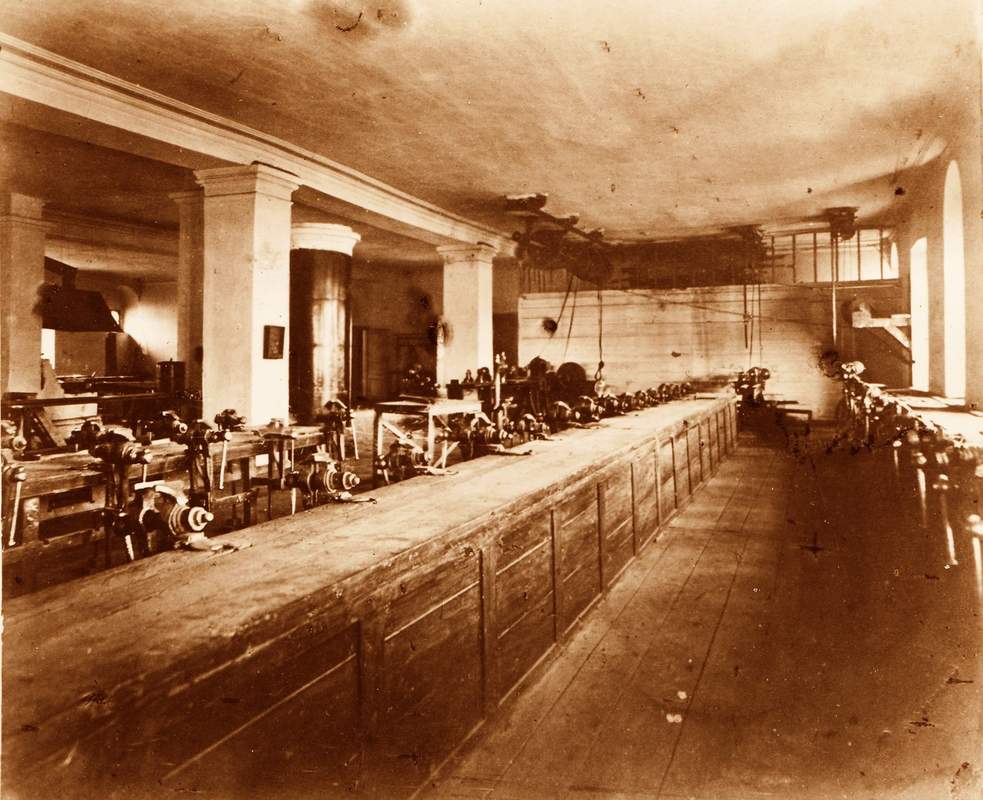

«Господам арендаторам» достался весьма лакомый кусочек – уже построенный завод, продукцию которого казна гарантированно скупала по заранее обусловленной цене, при этом ещё и выплачивая деньги за содержание машин, ремонт зданий и их хозяйственное обслуживание. Металл мог закупаться либо по казённой цене, либо за границей, но с уплатой сниженной пошлины. И, разумеется, одной из главных статей расходов, на которых арендатор мог бы выгадать свои будущие прибыли, была оплата труда работников завода.

В Туле деятельность тамошнего арендатора в этом направлении привела к тому, что, когда Военное министерство изъявило намерение открыть в Варшаве оружейные мастерские, переехать захотели больше тысячи мастеров. Что касается Ижевска, то, как жаловался сам Фролов: «Терпя крайний недостаток в быту, немало квалифицированных оружейников (почти треть!) поспешили удалиться в разные места на промыслы: в Архангельск, Астрахань, Либаву, Варшаву, Киев, Одессу и на Кавказ». В другом документе как причина срыва оговорённых сроков указывалось: «пьянство и безнравственность рабочего клана, равно значительная убыль хороших мастеровых». Разумеется, квалифицированных мастеров с недогосударственного завода сманивали также и в частные мастерские и фабрики, но и там расценки устанавливали по принципу «А куды ты, родимый, денешси?».

В итоге военный министр Милютин, в 1869 году лично обследовавший тульский завод, пришёл к печальному выводу, что техническое состояние завода крайне неблагополучное и явно требует модернизации. Как итог – в мае 1870 года Тульский завод снова стал казённым. Неудобные вопросы о том, сколько же именно потеряла казна денег за период «аренды» и в чьих именно карманах они осели, задавать в те джентельменские времена было как-то не очень принято. До Ижевска ехать было дольше, поэтому туда с инспекцией добрался лишь генерал Глинка-Маврин, который на примере обследования ижевского завода пришёл к выводу, что от арендаторов «ни усовершенствования способов выделки оружия, ни правильного ухода за машинами, ни своевременного ремонта зданий, а равно и попечения о поднятии благосостояния мастеровых по самому существу дела ждать нельзя».

Справедливости ради заметим, что фоном происходящего служила «несчастная оружейная драма», когда на вооружение несколько лет подряд принимались одна система за другой: Терри – Нормана, Карле, Крнка, Бердана № 1, Бердана № 2 и, наконец, трёхлинейной винтовки образца 1891 года. При этом военные заказчики одновременно хотели, чтобы заводы переделывали старые дульнозарядные винтовки, делали новые, а ещё имели в виду подготовку к выпуску совсем новой «малокалиберной» винтовки – как только господа генералы решат, чего же именно им хочется. Неудивительно, что в таких условиях не действовали даже грозные окрики всё того же военного министра Милютина: «Если до 1 мая [1868 года] не начнётся сдача скорострельных винтовок в гораздо большем числе, чем до сих пор, на всех трёх заводах, то я вынужден буду принять особые решительные меры и предваряю в том начальников заводов».

Последним этапом «оружейной драмы» стало принятие на вооружение знаменитой «трёхлинейки» – винтовки образца 1891 года. Казалось бы, уж теперь, после нескольких десятилетий ну очень наглядных доказательств, что спешно спускаемые с самого верха «нереальные планы» в итоге всё равно приходится менять на ходу, а судорожные попытки хоть как-то выполнить их идут лишь во вред, можно было сделать всё по уму. Но… снова военным надо было «вчера», то есть для перевооружения армии требовалось два миллиона винтовок к 1896 году.

Поэтому «несмотря на авторитетное мнение инспектора оружейных и патронных заводов В. Бестужева-Рюмина, что отечественные заводы не смогут выдавать более 300 тыс. винтовок в год, планами Военного министерства был определён наряд в 500 тысяч винтовок, из них Тульскому заводу – 250 тыс., Ижевскому – 200 тыс. и Сестрорецкому – 50 тыс. в год». Как не сложно догадаться, план этот не был выполнен совсем. Более того, почти сразу его начали корректировать в сторону хоть какого-то приближения к реальности. Так, Ижевскому заводу вместо первоначальных 200 тысяч в 1893 году разрешили сделать «всего лишь» 120 тысяч винтовок. Фактически получилось сдать около 47 тысяч.

Ну а закончить наш рассказ хочется ещё одной цитатой: «Высшие военные власти, не понимая сущности и значения установочных работ, требовали, во что бы то ни стало, выпуска валовых партий винтовок. Под давлением этих требований заводы пытались начинать валовую работу, не ожидая, когда будет закончено сооружение „производственной базы“. Нарушение последовательности этапов давало определённый и неизбежный результат: большой процент брака, большое количество ручной доделки, перебои в работе и т. п. В конечном счёте общий срок установки валового производства удлинялся, а отсутствие качественно разработанной производственной базы ещё долгие годы давало о себе знать».

Все статьи номера: Русский охотничий журнал, октябрь 2023